揭秘盐铁之辩背后的治理智慧

通过对“盐铁之辩”的解读,发现古代中国的治理思想既包含了儒家“民本仁义”的理念,也包括了法家“富国强兵”的谋略,这两种看似相反的思想却在历史实践中交织融合,共同支撑起中国传统治理思想的核心框架,给后世留下了“刚柔并济”“义利兼顾”的治国范式。这个辩论不仅关乎古代经济政策,更蕴含着深层次的治理智慧和对国家、社会关系的思考,对于理解中国传统政治文明具有重要意义。

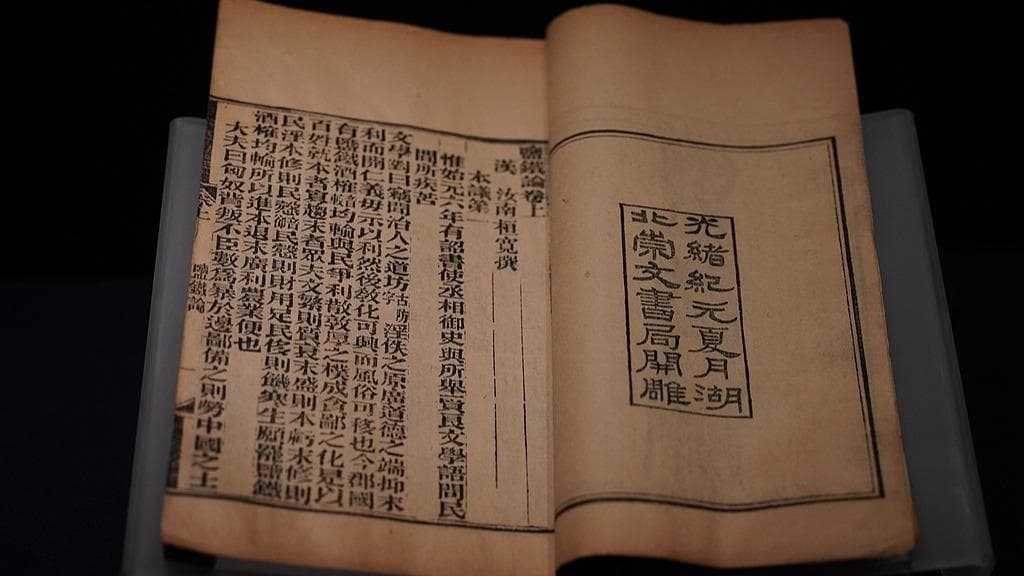

汉昭帝始元六年(公元前81年)的长安,正发生着一场关乎国家治理方向的思想交锋,被史称为“盐铁会议”。这次辩论围绕着经济政策特别是盐铁官营和均输平准制度展开,代表了当时不同派别对于如何治国安民的看法。其中,御史大夫桑弘羊主张保留盐铁官营,以确保国家财政收入和中央集权;而贤良、文学之士则倡导放宽限制,让民间自由经营,以恢复经济活力,稳固农本。

通过对这场辩论的解读,我们发现古代中国的治理思想并非简单地被某一套理论框架所决定,而是多种因素交织而成。儒家注重“民本仁义”,强调以人为本的道德伦理;法家则主张“富国强兵”,致力于国家实力的增强和边疆的稳固。这两种看似对立的思想,在历史实践中却是互补融合,共同构成了中国传统治理思想的核心框架。这种“刚柔并济”“义利兼顾”的治国范式,为后世提供了丰富的思想资源和经验借鉴,对于理解和解读中国传统政治文明具有重要意义。

此外,盐铁会议还展现了古代治理中的“多元参与”。来自各地的贤良、文学之士能够与御史大夫等朝廷重臣直接辩论,将民间诉求传递至中央决策层,这种“朝堂与民间对话”的范式,在君主专制的古代社会实属罕见。尽管这种参与仍局限于统治阶层内部,但它体现了古代治理者“兼听则明”的智慧,避免了“一言堂”可能导致的决策偏颇。

综上所述,盐铁之辩不仅关乎古代经济政策,更蕴含着深层次的治理智慧和对国家、社会关系的思考。通过对这场辩论的解读,我们可以更好地理解中国传统政治文明的复杂性和多元性,并从中汲取有益的经验和教训,用于现实中的治国理政。

历史的智慧是需要我们去认真思考和深入探索的,只有通过这样的努力,我们才能更好地理解过去、把握现在、面向未来。